農業と工芸が手をつなぐ可能性

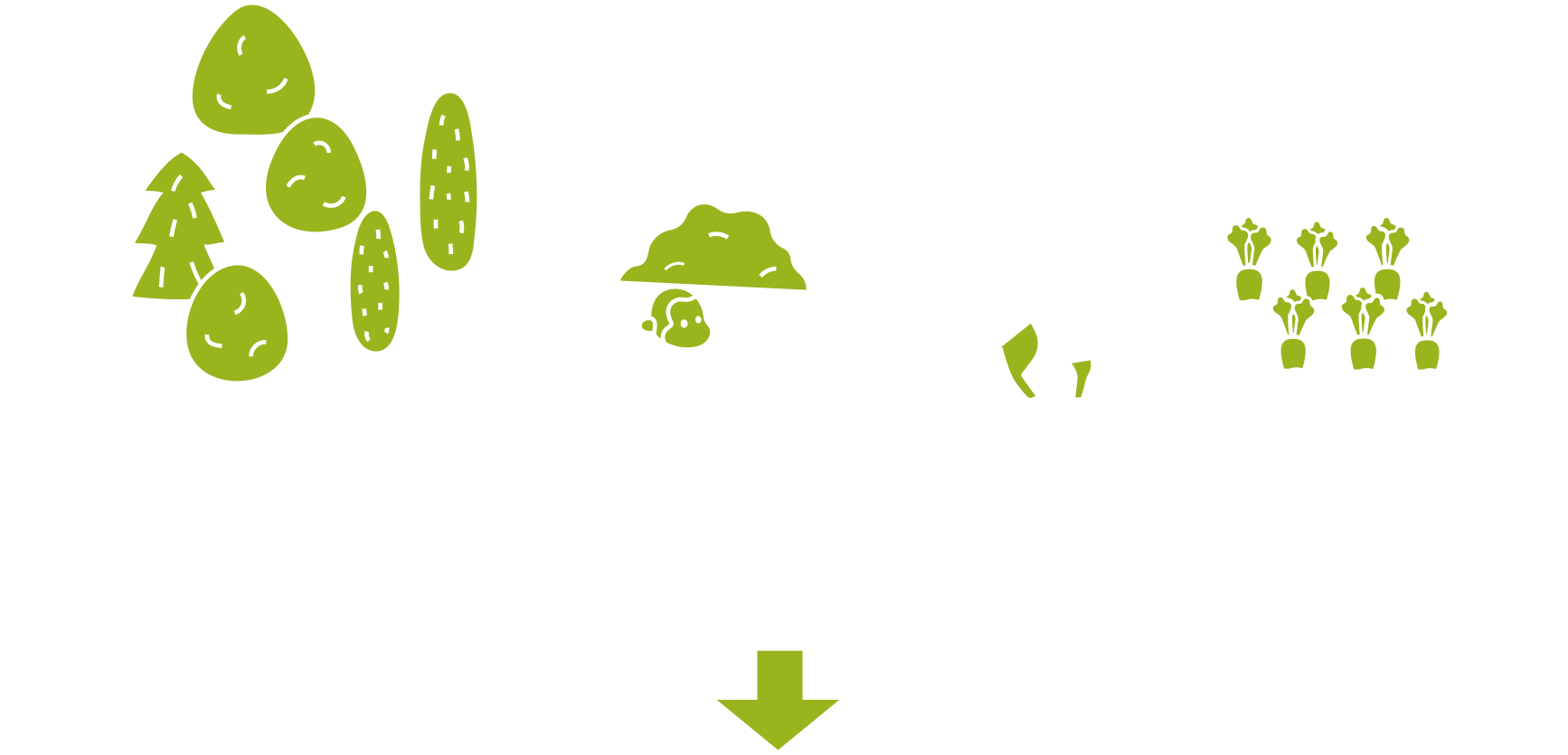

農家の高齢化などにより、全国的に耕作放棄地や休耕地が課題になっています。集落にとっては、使われる見込みのない土地であっても、雑草が生い茂ると、獣害の増加、災害時の危険性、不法投棄の場などの様々な課題を引き起こしてしまうため、草刈りなどの管理が必要でした。

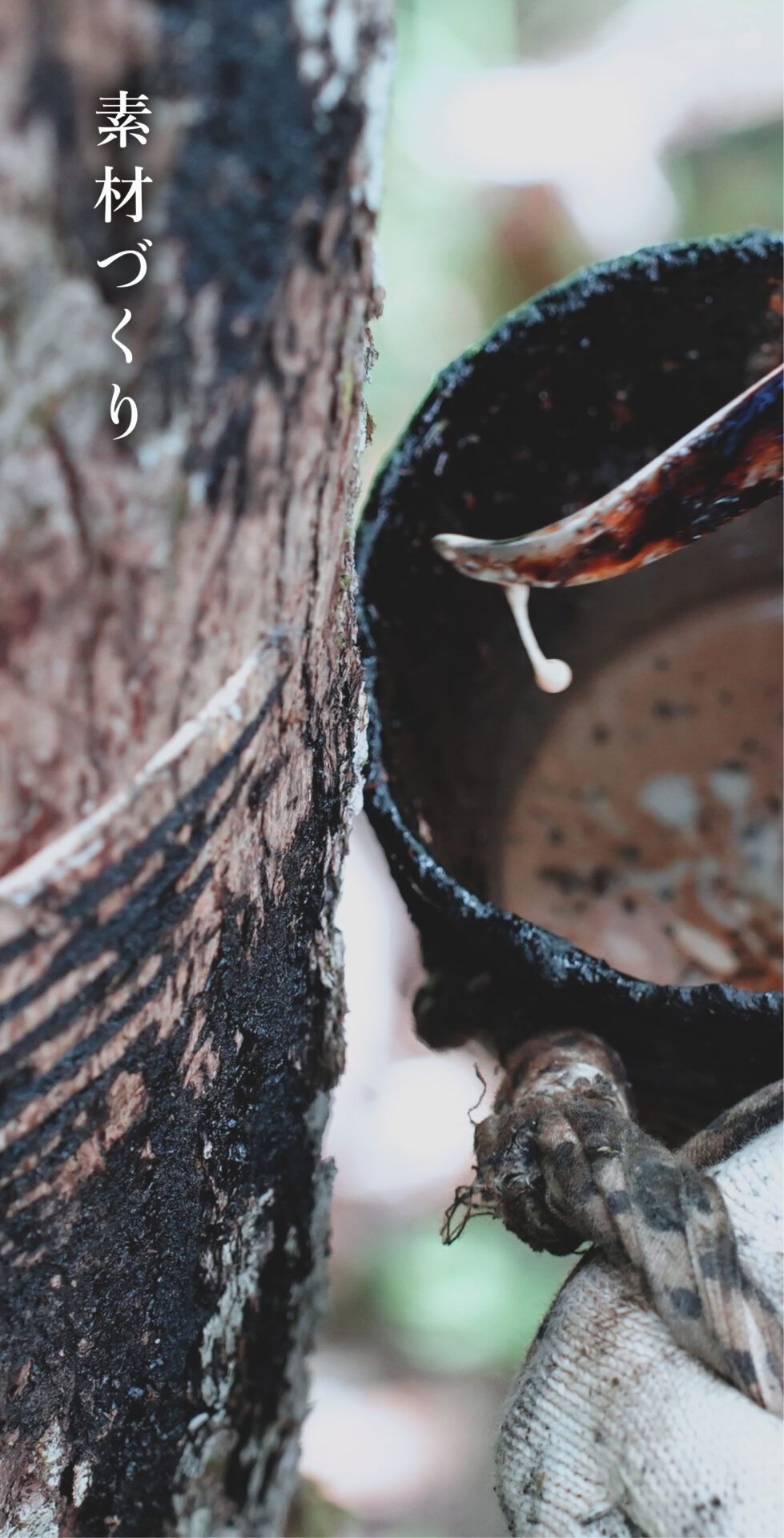

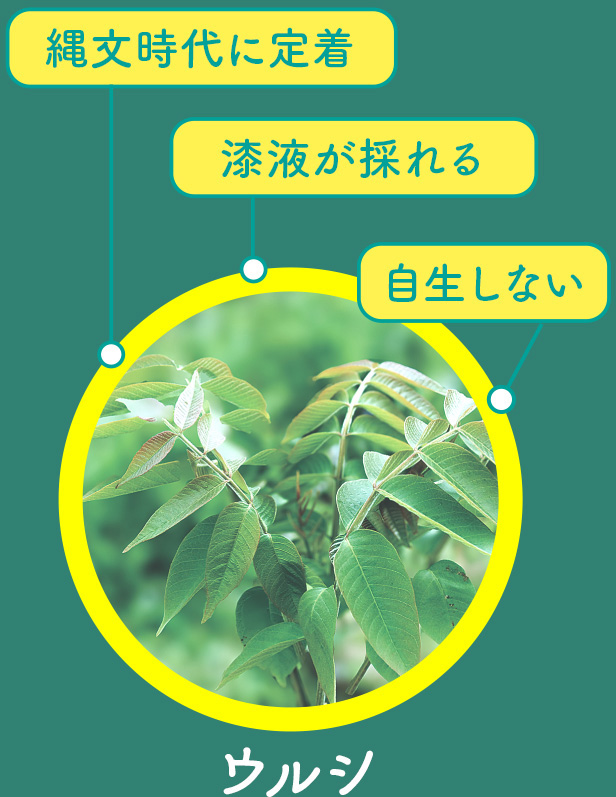

漆器づくりの原料である漆液の国内自給率は、現在わずか数%と存続の危機。そのほとんどを中国からの輸入に頼っていますが、海外でも生産が減少しています。国産漆を増やす機運は高まっているものの、漆業界内だけでは、植える土地を探すことが困難、しかも植えてからの管理も大変という課題がありました。

農家や集落にとっては、

○山間部農地の活用と維持管理コストの回収

○動物と農地の間に緩衝地帯ができることが期待される。

一方で、漆器産業にとっても、

◯植栽地確保の課題が解消

◯会津産漆の生産維持が可能になり

◯漆掻き職人の未来の仕事ができることに繋がります。

漆の液を採るウルシは、人が手をかけてあげることで育つ木です。下草刈りが欠かせず、日当たりと風通しが大切。だからこそ、そこは気持ち良い林となり、人が集う場所となります。そして遠い未来、いつか私たちが居なくなった頃には、自然に山に戻っていく場所になるでしょう。

私たちが大切にしている視点。それは、これまで人間が使ってきた土地を《森や山に還していく》、その長いプロセスとしての漆林づくりです。自然の領域と人の暮らしの交点である里山をどんなかたちで未来に繋ぎ、ゆるやかで適正な変容(もしくは回復)を起こしていくか。それはあらかじめ答えが決まっている訳ではありません。漆という素材の持つ「人間のルーツと繋がる奥深さと面白さ」を通じて、地域内外、そして世界の人たちとの未来への探索と対話が生まれる場になればと願っています。

農家の高齢化などにより耕作放棄地や休耕地が課題になっています。雑草が生い茂ると、獣害の増加や不法投棄などを引き起こしてしまうため、管理が必要となります。

漆器づくりの原料である漆液の国内自給率は、現在わずか数%と存続の危機。そのほとんどが中国からの輸入です。国産漆を増やすには土地探しや管理が大変という課題もあります。